|

|

|

|

|

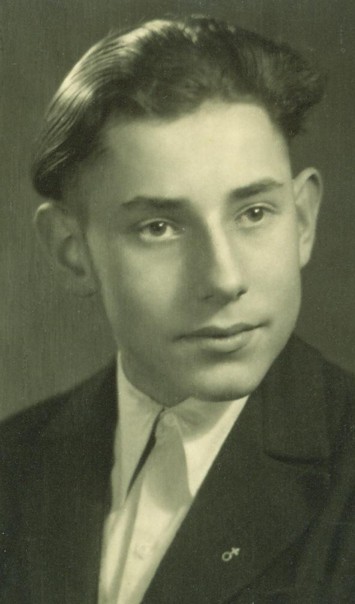

Dr. Wilhelm Gasse

ehemals Pastor in Grevesmühlen

Die Evang.-luth. Kirche Mecklenburgs zu DDR-Zeiten

Dr. Wilhelm Gasse

|

Viele Bände der gelben Buchreihe sind jetzt auch als ebook oder als amazon-Direktdruck-Printbücher zu erhalten. Hier können Sie reinlesen:

Band 1 - Band 2 - Band 4-1 Alfred Tetens - Band 4-b Anthologie 2015 - Band 5 - Band 6 - Band 11= Diakone RH - Band 15 = neu bearbeitet - Band 17 = neu bearbeitet - Band 18 = neu bearbeitet - Band 19 - Band 20 - Band 21 - Band 22 - Band 26 - Band 27 - Band 30 - Band 31 - Band 32 - Band 33 - Band 36 - Band 37 - Band 39 - Band 40 - Band 41 - Band 42 - Band 43 - Band 44 - Band 45 - Band 46 - Band 47 = neu bearbeitet - Band 48 - Band 58 - Band 59 - Band 60 - Band 64 - Band 65 = Wichern - Band 68 - Band 69 - Band 70 - Band 71 - Band 73 = Pastoren in Grevesmühlen - Band 76 - Band 78 - Band 79 -

Der Webmaster erlebte Pastor Wilhelm Gasse in Grevesmühlen nach dessen Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1949 und erhielt nachfolgenden Text von ihm im Jahre 1998 zugeschickt.

D. theol. Wilhelm Gasse (* 1907 - † 2000)

schrieb 1998 in Goslar als Oberkirchenrat und Landessuperintendent i. R. seinen

Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet!

Denke daran, was der Allmächtige kann,

der dir mit Liebe begegnet.

Die dankbare Feststellung, dass Hille Behrendt diese Erinnerungen stenographiert, dann geprüft, korrigiert und schließlich geschrieben hat, ist einfach unerlässlich. Gott segne und behüte sie.

Dank an Mecklenburg

Günter Pilgrims Buch „Die Ameisenstraße - oder vierzig Jahre Pastor in der DDR“ (Stock & Stein-Verlags GmbH Schwerin - ISBN 3-910179-68-1), das soeben in Schwerin wie ein Geschenk zu meinem 90. Geburtstag erschienen ist, erfreut, will mich aber auch – so scheint mir wenigstens – verpflichten, auch meinerseits Rückschau zu halten. Und wie könnte ich das zwangloser, leichter, besser als so, dass ich – mich auf Mecklenburg und auf das Persönliche beschränkend – einfach fragmentarisch ihm folge. Ich kenne Günter Pilgrim seit seiner Jugend und war sein kirchlicher „Chef“, als er zunächst Pastor in Boddin, dann Domprediger in Schwerin und Akademieleiter war, hatte also immer mit ihm Kontakt „und es wirklich immer gut mit ihm gemeint“ Seite 12.

Im 8. Kapitel seines Buches , das sich bezeichnenderweise mit dem Humor in der Kirche befasst, lässt er mich als Superintendenten „Willi Stramm“ auftreten, und ich lasse die ganze Passage hier folgen:

„Landessuperintendent Dr. Gasse rief mich an: ‚Ich bitte Sie, dass Sie die Cura der Nachbargemeinde übernehmen. Der dortige Pfarrstelleninhaber wird in Kürze die Stelle wechseln. Am besten wird sein, Sie setzen sich mit ihm gleich in Verbindung, noch ist er am Ort. Seine Frau wird bis zum Jahresende im Haus bleiben. Dann nach Weihnachten erfolgt der Umzug.’ Seine Stimme klang amtlich und bestimmt. Ausreden, dass ich in der eigenen Gemeinde genug Arbeit hatte, würde er nicht gelten lassen. Ich merkte, die Cura, die Verwaltung der anderen Gemeinde für eine Zeit, würde sich nicht umgehen lassen. Ich wusste außerdem, der Superintendent war mit dem schönsten Argument nicht zu überzeugen. Er war ein Mann, der brüderlichen Gehorsam schätzte. Im Krieg war er Offizier gewesen. Er hatte, wie man so sagt, sich den Wind um die Ohren wehen lassen. Er war, wie durch ein Wunder, dem Schreckenstod des Krieges entronnen. Wir jungen Pastoren des Kirchenkreises mochten ihn gern. Und der Name „Willi Stramm“ war liebevoll gemeint. Ich war plötzlich Pastor von zwei Gemeinden.“

Mir ist nicht ganz wohl, wenn ich das lese, und ich frage mich etwas beklommen: war ich tatsächlich so, dass die jungen Amtsbrüder, die es zweifellos gut meinten, mich, ihren Landessuperintendenten, kaum als „Bruder“, eher als „Kommandeur“ sahen? Verbergen sich da meinerseits Versäumnisse und Schuld? Angesichts der notvollen Tage, die auf uns zukamen, kann ich mich dieser Frage nicht ganz erwehren.

Was waren das aber auch für prächtige junge Brüder, die damals im Kirchenkreis Malchin ihren Dienst begannen! Nur einige Namen fallen mir nach 40 Jahren noch ein: Ludwig Wegner (Seine Frau Margarete, geb. Reuter, aus Hohenkirchen bei Grevesmühlen war als Katechetin zur „Märtyrerin“ geworden, indem sie jahrelang wegen angeblicher friedensfeindlicher Christenlehre-Äußerungen im Gefängnis hatte dulden müssen. Als ich sie später fragte, ob sie sich daran erinnern könne, dass ich sie im Jahre 1939 vertretungsweise unterrichtet hätte, antwortete sie: „Ja, aber ich weiß nur noch, dass Sie beim Singen sagten: ‚Nehmt endlich die Zähne auseinander!’ Mehr nicht, da hatte ich mein Fett.), Winfried Wegener, Werner Bollmann, Harald Weinrebe, Hans-Werner Fehlandt, Theodor Kayatz, Wolfgang Ruess („Merkst du gar nicht, wie du ihn kränkst, wenn du von ihm als ‚Wölfchen’ sprichst?“, wies meine Frau mich zurecht, Ulrich Gurske, Heinz Pulkenat, Rüdiger (Pongo) Timm, Günter Pilgrim (Buch: "Ameisenstraße")! Und wenn ich daran denke, wie die jungen Pfarrfrauen strahlten, wenn sie uns – eigentlich meiner Frau, zu der auch die Männer fast lieber kamen als zu mir – ihre Babis „präsentierten“, dann werden meine Augen in Erinnerungsrührung heute noch nass.

Vor allem müssen die Frauen gepriesen werden, unsere Frauen, die Frauen der Kirche, die sich öffentlich meist bescheiden im Hintergrund hielten, die tapfer und entsagungsvoll mit wenig Geld im Haus, in der Gemeinde, in Christenlehre und Diakonie ihren Dienst taten, vor den größten Schwierigkeiten, vor Verleumdung und übler Nachrede nicht kapitulierten und uns Männern Vorbilder waren, wobei mir widerstrebt, Namen zu nennen. Aber ich habe noch heute mit Elisabeth Brügmann, Wera Bollmann, Hanna Pilgrim, Elisabeth Taetow und Elisabeth Weinrebe Kontakt und bin dafür herzlich dankbar.

Ob ich nun mehr „Bruder“ oder mehr „Willi Stramm“ war, wir mussten einfach zusammenhalten und aus dem Schlechten Gutes machen. In den schwieriger werdenden Verhältnissen neutestamentliche Parallelen zu entdecken, konnte rechter Orientierung dienen, gegen Bitterkeit helfen und des Glaubens immer von neuem froh machen – und das waren wir mit Gottes Hilfe denn auch – hoffentlich!

Eindrücklich war während einer Propteisynode in Schorrentin, dass wir den Kirchturm besteigen und von dessen „Laterne“ aus in ein auf dem Dachfirst liegendes Storchennest hinunterschauen und das intensive Familienleben der Störche, die sich von uns nicht stören ließen, beobachten konnten. Beinahe andächtig sahen wir hin, und unser Respekt, unsere Liebe, unsere Ehrfurcht gegenüber der Kreatur, gegenüber der Schöpfung, gegenüber der Umwalt wurden bestätigt und bekräftigt, und sicherlich kam das dem Dienst und der Verkündigung zugute.

Das war in den 50er Jahren. Ich war zunächst wieder Pastor in Grevesmühlen gewesen wie vor dem Krieg. Und diese kurze Zeit war schön und schwer. Die „Partei“ hasste mich und atmete auf, als ich Anfang 1952 Grevesmühlen verließ.

Zu meinem dortigen Amtsbruder Propst Münster hatte ich ein so herzliches Verhältnis, dass wir uns fast wie Vater und Sohn vorkamen, und dich verdanke ihm viel an geistlicher Erkenntnis. Er blieb für mich unerreichbares Vorbild, weil er besonnener war als ich.

Durch die Stadt ging wieder das Gerücht: „Pastor Gasse ist abgeholt und wohl schon in Sibirien.“, und als meine Frau und ich einmal fröhlich auf einer Bank am Vielbecker See den Kuchen aßen, den wir für unser letztes Geld soeben bei der gerade gegründeten HO gekauft hatten, rief eine vorübergehende Frau entsetzt-erleichtert aus: „Was, Sie sind noch hier?!“ Darüber konnte man lachen, aber bitter schwer war so manche Beerdigung von Gemeindemitgliedern, die in der Haft oder bei der Stasi hatten leiden müssen.

Der Umschwung, der eine gewisse Erleichterung brachte, kam 1953, und da war ich bereits in Malchin. Er war aber nicht die Folge des Volksaufstandes vom 17. Juni, sondern hatte diesen erst ermöglicht und veranlasst, weil er den Menschen Mut machte. Unvergessen sind mir Betroffenheit, Bestürzung, ja auch Ratlosigkeit des sowjetischen Bezirkskommandanten, zu dem vorzudringen mir schließlich dank meiner damals noch vorhandenen russischen Sprachkenntnisse und dank meiner fröhlichen Dreistigkeit – es waren damals zunächst alle menschlichen Zusammenkünfte verboten – gelang und den ich bat, das Verbot von Gottesdiensten aufzuheben. Er war zugänglich, sah ein, dass es auf „Beruhigung“ ankomme und entsprach meiner Bitte, sagte aber immer wieder bekümmert, ratlos: „Warum deutsches Mensch das machen?“

Im Sprengel Malchin machte die Jugendweihe-Kampagne Kummer und Ärger und forderte ganzen Einsatz. Örtlich durchaus verschieden, im ganzen doch mit einer Skrupel- und Rücksichtslosigkeit, ja bisweilen mit einer Brutalität ohnegleichen wurde für die Jugendweihe „geworben“. Was man wollte, war klar: die Konfirmation als kirchliche Volkssitte beseitigen und damit der Volkskirche selbst einen schweren Schlag verpassen. Der diesbezüglichen Propaganda war eigentlich jedes Mittel recht, und die Presse wurde nicht müde, auf kirchliche Rückständigkeit, ja Borniertheit in Sachen Jugendweihe hinzuweisen. Wiederum gebe ich Günter Pilgrim mit einem Zitat das Wort:

„Es ist längst bekannt, dass einigen kirchlichen Kreisen die Jugendweihe ein Dorn im Auge ist. Sie versuchen mit allen nur möglichen Argumenten den Wert und die Bedeutung der Weihe zu schmälern. So schreibt z.B. Herr Superintendent Dr. Gasse in einem Brief, die Jugendweihe setze den Menschen an die Stelle des lebendigen Gottes. ‚Herr Superintendent, ich frage Sie: Wer hat die Atomkraft gebändigt, wer erobert mit Sputniks den Weltraum, wer entreißt dem lebendigen Gott nach und nach alle Geheimnisse? Ist es nicht an der Zeit, den wahren Schöpfer aller Dinge – den Menschen – in den Vordergrund zu rücken?’“

In Gottesdiensten und „Bibelstunden“ (nur die waren ohne Genehmigung erlaubt) musste ich daraufhin immer wieder betonen, dass auch die „Eroberer des Weltraums“ an sich und ihren Mitmenschen schuldig würden, auf Vergebung angewiesen seien und dass nur Gott der Herr einen echten, frohen, neuen Anfang schenken könne. Vor allem die Frauen horchten auf, wenn ich so etwas mit Beispielen aus dem Alltag belegte. Oftmals folgten Mütter und Väter atemlos gespannt in überfüllten Räumen solchen Ausführungen.

Besonders klar, entschieden und erfolgreich vertrat Pastor Karl-Heinz Stüber in Levin-Zarnekow bei Dargun die kirchliche Haltung, und weil man ihn deshalb „abschießen“ wollte, veranstaltete man mit Hilfe der Massenorganisation „Nationale Front“ eine Volksversammlung, für die überall prangende Plakate „Der Weltfriedenskampf und Herr Pastor Stüber“ warben. Als Referent hatte man sich einen an sich liebenswürdigen und harmlosen „Friedenspastor“ aus der pommerschen Landeskirche besorgt, verschwieg diesem aber die zweite Hälfte des Themas, die in Wirklichkeit für die Veranstalter die Hauptsache war. Ich weiß bis heute nicht den für diesen zweiten Stüber-Teil des Themas vorgesehenen Redner – er trat dann auch nicht in Erscheinung.

Die Sache erregte Aufsehen, und die Versammlung hatte großen Zulauf. Sogar aus der Bezirkshauptstadt – von den Kreisstädten Malchin, Teterow und Demmin ganz zu schweigen – kamen Partei- und Staatsfunktionäre. Als der pommersche Amtsbruder – übrigens ein guter und freundlicher Herr – die geläufigen Thesen der Weltfriedensbewegung christlich begründet und mit Herz angereichert bewegend vorgetragen hatte, ohne seinen Amtsbruder Stüber auch nur mit einem Wort zu erwähnen, musste er, aus verblüfften Versammlung heraus mit Zwischenrufen befragt, zugeben, dass er von Stüber nichts wisse, nur den „Friedensauftrag“ bekommen und übernommen habe und – weiter befragt – ganz entschieden ablehnen müsse, sich gegen einen Amtsbruder ausspielen und gebrauchen zu lassen.

Der folgende Tumult war unbeschreiblich. Die entrüstete Volksseele machte sich Luft, und man musste mit schlimmsten Reaktionen rechnen, sowohl von der einen wie von der anderen Seite, man denke an den 17. Juni 1953. Schließlich musste ich die Leitung der Versammlung übernehmen und die Funktionäre schützen, im übrigen aber die Versammlung um Besonnenheit bitten. Das war nötig, denn „geknistert“ hatte es von Anfang an. Denn nicht umsonst hingen die Plakate „...und Herr Pastor Stüber“ überall und heizten die Atmosphäre in dem bis auf den letzten Platz gefüllten großen Saal der unmittelbar an der vielbefahrenen Fernverkehrsstraße 110 Rostock-Berlin gelegenen Gaststätte auf. Ein junger, mir wohlbekannter Kirchenältester, dessen Neigung zu Jähzorn mit bekannt war, sprang auf, ballte die Fäuste und schrie in Richtung der Funktionäre: „Wenn ihr so mit uns umgeht und uns unseren Glauben madig macht, dann schlagen wir euch tot!“, und der Saal tobte. Aber schließlich sangen wir alle: „Großer Gott, wir loben dich“, sogar Leute, von denen man das nicht erwartet hätte.

Ich kann es nicht leugnen, irgendwie hatte mir das Ganze „Spaß“ gemacht, und als ich auf der Rückfahrt (mit Taxe Opel P 4 von 1934) das meiner Frau zu erkennen gab, war sie mit mir gar nicht zufrieden. Etwas unglücklich sagte sie, ihr sei bei meiner „Kaltschnäuzigkeit“ nicht ganz wohl gewesen. Meine Antwort: „Mir wäre lieber, wenn du von „Kaltblütigkeit“ gesprochen hättest“, befriedigte sie nicht. Sie hatte doch wohl recht!?

Von Kollegen und anderen Bürgern musste ich mich noch manches Mal spöttisch-ironisch fragen lassen, ob ich wohl in Levin-Zarnekow die DDR gerettet bzw. einen zweiten 17. Juni verhindert habe. Dass ich damals solche Fragen ernst nahm, zeigt, wie naiv ich war.

Bruder Stüber, der meiner Bitte gefolgt war und an der Versammlung nicht teilgenommen hatte, aber nach wie vor und nun erst recht als gefährdet gelten musste, wurde anschließend nach Güstrow berufen, das im Bezirk Schwerin, also nicht unmittelbar in seiner Abschusslinie lag. Er und seine Gemeinde trennten sich ungern. Erst allmählich wurden sie mir wieder gut, erst recht, als der Nachfolger sehr schnell ihre Herzen gewann.

Unsere Kinder liebten Stüber, weil er ein Mann voll Humor war. So hatte er beispielsweise die Toilettentür seines Pfarrhauses mit dem Schild "Apotheke" versehen, was meine Kinder zu belustigten und tiefsinnigen Vorstellungen über die Verwendung dessen, was hinter dieser Tür "gemacht" wurde, veranlasste. Bruder Stüber hat mich später noch in Goslar besucht, ist nun aber schon seit Jahren tot. Dem Andenken dieses treuen Bruders schulde ich Dank und Ehre. Ob seine Frau Alexandra noch lebt?

Wie es mit der ärgerlichen und beschwerlichen, für viele junge und alte Menschen notvollen Jugendweihe-Kampane weiterging, ist bei Günter Pilgrim (DIE AMEISEN-STRASSE - VIERZIG JAHRE PASTOR IN DER DDR - Stock & Stein-Verlags GmbH Schwerin - ISBN 3-910179-68-1) auf den Seiten 126 ff nachzulesen. Es war so, wie er es selbst erlebt und beschrieben hat. Das Ergebnis, dass die Volkssitte der Konfirmation durch die der Jugendweihe abgelöst wurde, konnte nur zähneknirschend hingenommen werden. Gegen diese "Werbung" mit allen Mitteln ist eben kein Kraut gewachsen. Es flossen aber auch Tränen! Und je länger je mehr wurde deutlich, dass der Marxismus nicht Unrecht hat, wenn einer seiner Kernsätze lautet: "Das Sein prägt das Bewusstsein." Das Leben, eben das "Sein", unter und mit einer atheistischen Doktrin hat dann in Jahrzehnten dazu geführt, dass bis heute die dortigen Menschen meist an der atheistischen Jugendweihe festhalten. Gerade jetzt hat mir eine liebe, tüchtige Amtsschwester geschrieben, dass in ihrer Gemeinde 8 junge Menschen konfirmiert, aber ca. 100 jugendgeweiht worden seien.

Welch eine Verpflichtung ergibt sich daraus? Aber auch welch eine Erwartung, welch eine Hoffnung durch ein anderes, ein neues "Sein": Dürfen wir nun, da nach der Wende das "Sein" ein anderes geworden ist und nicht mehr von einer atheistischen Doktrin beherrscht wird, hoffen, dass das "Bewusstsein" sich wandelt? Oder ist etwa der gegenwärtige "Zeitgeist" gar nicht so sehr hierzulande vom Atheismus entfernt? Fragen über Fragen, Verpflichtung, Hoffnung, Skepsis - wer weiß den Weg?

Bei allen Turbulenzen und Erschütterungen blieb der kirchliche Dienst als solcher ungebrochen, und es ist in diesem Zusammenhang nicht uninteressant zu wissen, dass in nicht ganz wenigen mecklenburgischen Kirchengemeinden sich schon in den 20er Jahren auf aufgesiedelten Gütern Neubauern niedergelassen und aus ihren Heimatgemeinden - etwa in Westfalen oder Schwaben - kirchliches Bewusstsein und Verantwortungsgefühl mitbrachten und mit ihnen die Kirchlichkeit unseres Landes befruchtet und bereichert hatten. Auch Pilgrims erste Gemeinde Boddin profitierte von diesen Neubauern, die fast ausnahmslos auch in ihren Berufen beispielhaft tüchtig waren. Ich nenne als leuchtendes Beispiel den Namen "Stühmeyer" und komme damit nur einer längst fälligen Dankespflicht nach.

Man sagt, dass kaum jemand in seiner Berufsausübung so frei sei wie wir Pastoren, und das stimmt ja wohl auch. Man sollte aber auch sagen, dass die meisten Pastoren sehr fleißig sind - ich weiß das! Und ich weiß auch, dass viele von meinen Amtsbrüdern sich im Diensteifer verzehren. Ein Beispiel zu nennen kann ich mir nicht versagen: Einer unserer Besten, mein Amtsbruder Kurt Runge, Propst in Schönberg, dem Hauptort des Gebietes, das weit bis ins 20. Jahrhundert hinein "Fürstentum Ratzeburg" genannt wurde, klug, zielstrebig und zurückhaltend, theologisch und allgemein hochgebildet, guter Prediger, starb, und in der Gemeinde und von den Amtsbrüdern seiner Propstei wurde gewagt: Der hat sich totgearbeitet. Bei der Trauerfeier, an der auch unser lieber Landesbischof teilnahm und die ich hielt, war die große St. Lorenz- und Katharinen-Stadtkirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Soweit war es nicht gerade gut, aber doch bemerkenswert und beweglich. Aber was nun kommt, lässt mich bis heute nicht ruhig bleiben. Die Witwe des Heimgegangenen, Frau Runge also, eine damals noch lange nicht alte, kluge Frau, die auch mir nahe stand (aus dem Heiligen Land hatte ich ihr ein kleines Kreuz mitgebracht, das aus dem Holz eines Ölbaumes aus dem Garten Gethsemane geschnitzt war) kam, hielt mir den vorjährigen und den Amtskalender der letzten Monate ihres Mannes und eine Aufstellung vor, um mit beiden nachzuweisen, dass an dem frühen Tod ihres Mannes wir alle, sie selbst, ich die Kirchenleitung überhaupt schuldig seien. Wir hätten nicht nur geduldet und zugelassen, sondern sozusagen stillschweigend verlangt, dass ihr Mann sich totgearbeitet habe. Ihre Aufstellung war sorgfältig erstellt, die Amtskalender so gewissenhaft und minutiös geführt, dass von frühmorgens bis spätabends fast über jede Minute Rechenschaft abgelegt wurde. Im Durchschnitt ergab sich eine tägliche Arbeitszeit von maximal 16 und minimal 12 Stunden. "Ich konnte es nicht verhindern und ihn nicht bremsen, so oft und so sehr ich es auch versucht habe!", sagte sie. "Aber ihr, ihr habt es auch gewusst und nicht nur geduldet, sondern direkt verlangt, wenn ihr von euren Pastoren Pflichterfüllung und entsprechende Gelübde verlangtet und entgegennahmt." Das Wort "Mörder" stand in der Luft, wurde allerdings nicht ausgesprochen. Obwohl es gut war, dass sie sich selbst mitschuldig mit einbezog, war ich doch umso mehr erschüttert, als ich Runge sehr geschätzt und fast geliebt hatte und die Trauer auch meinerseits groß war. Das Gespräch endete ohne Ergebnis, ohne Einigung; mir aber lag seitdem am Herzen, das mir Mögliche dafür zu tun, dass die Amtsschwestern und -brüder sich erholen können (freier Montag etwa). Außerdem bin ich aber seitdem allergisch gegenüber an sich harmloser, spießbürgerlicher Redeweise bezüglich bequemen Pastorenlebens und gerate an die Grenze von Wutanfällen, wenn ich solche Bemerkungen höre, die aber heute - wir sollten Gott dafür danken - viel seltener sind als früher.

1963 wurde ich als Oberkirchenrat nach Schwerin berufen, blieb aber auch Landessuperintendent, und sowohl dem Oberkirchenrat als auch dem Schweriner Landessuperintendenten musste baldigst klar werden, dass die etwas komplizierten und verworrenen Verhältnisse am Schweriner Dom, an der ersten Kirche des Landes also, eines Neuanfangs, mindestens aber einer Veränderung bedurften, und aufgrund meiner Kenntnis des Menschen, des Theologen, des Pastoren, auch seiner lieben Frau, hielt ich Günter Pilgrim als den in dieser Situation für den Dom am besten geeigneten Mann und betrieb deshalb seine Berufung, die zum Glück dem Oberkirchenrat und nicht der Ortsgemeinde zustand. Pilgrim selbst beschreibt das folgende Geschehen:

"Ich fuhr nach Schwerin. Ich traf den Landesbischof. Ich sprach mit dem Oberkirchenrat. Wir rechnen mit Ihnen, sagten beide. Natürlich hatte ich auch Zweifel. Ist das richtig, dass du nach Schwerin gehst, wenn ein Teil der Gemeinde dich ablehnt? Ich musste nicht weg aus Boddin, ich konnte bleiben. Die Zweifel waren quälend. Wie entscheiden? Ich blieb bei meinem Ja. Heute nach fast 30 Jahren bekomme ich eine wunderbare Bestätigung für die richtige Entscheidung von damals. In diesen Wochen, da ich diese Zeilen schreibe, hatte ich einen Briefwechsel mit dem Oberkirchenrat, der zu seiner Zeit die Angelegenheit mit mir von der Kirchenleitung her durchgestanden hat. Ich schrieb ihm von meinen Überlegungen. Er erinnerte sich genau und schrieb mir zurück und gab mir die Erlaubnis, aus seinem Brief zitieren zu dürfen. Es war Oberkirchenrat Dr. Gasse, der es immer gut mir mir gemeint hat und der heute in Goslar lebt. Ich danke ihm diese Erinnerung, weil sie mich freut und mir mein Handeln von damals bestätigt. Er schreibt unter dem 19.0.1995: "...mir wird alles lebendige Erinnerung, was zu tun war, bevor Sie an den Dom kamen. Stadt, Partei, Stasi waren dagegen. Ich weiß noch, dass ich dem Stasimann sagte: Sie haben Ihre Gründe, ich lasse sie gelten, aber ich habe kirchliche Gründe, die gebieterisch Pilgrims Durchsetzung an den Dom fordern, und sie allein sind für mich maßgeblich. Welch ein Glück, dass ich mich auf Sie verlasen konnte... Wir setzten durch, was die groteske Situation am Dom erforderte. Gott sei Dank! Aber auch Ihnen. Denn auch in der Kirche gab es Widerstand, sogar im Oberkirchenrat hatte man Bedenken, aber Niklot Beste gab mir freie Bahn für Sie." Wir wissen heute, dass es immer mal wieder auch im Oberkirchenrat Leute gegeben hat, leider und Gott sei's geklagt, die im Auftrag der Stasi dort Kirchenpolitik machen wollten. Dass die politischen Stellen zu der Zeit keinen Einfluss in der Kirche bekamen, das ist so mutigen und geraden Männern der Kirche wie Beste und Gasse zu danken."

Mit den "Funktionären" der Stadt bzw. notfalls der Partei und sogar der Stasi verhandelte ich meist so, wie es da steht: Sie haben Ihre Gründe und ich lasse sie, auch wenn sie mich nicht überzeugen, für Sie gelten; aber ich habe meine, kirchliche Gründe, und die sind für meine Überlegungen und Entscheidungen allein verpflichtend, und ich wäre dankbar, wenn Sie meine kirchlichen Gründe ebenso gelten ließen, wie ich die Ihrigen gelten lasse.

Im allgemeinen bewährte sich diese meine Methode. Sie hatte aber die Gefahr, dass sie die Möglichkeit in sich schloss, dass der Partner mein "Geltenlassen" als Zustimmung interpretierte. Wachsamkeit war also geboten.

Ich bin in der "Nachfolge" nie so weit gegangen, dass ich gleichsam zu dem Obersten der Zöllner - s. Lukas 19 - gesagt hätte: Ich will in deinem Haus einkehren. Aber andererseits bin ich auch niemals diesbezüglichen Gesprächen ausgewichen. Und dass mir beim Staatsapparat einschließlich Staatssicherheit auch Menschen begegneten, mit denen sich reden ließ, die manchmal menschlich fast sympathisch, verständnisvoll, hilfsbereit waren, sage ich offen. Und was die Stasi angeht, so hätte man über deren selbstgestrickten "Nimbus" der Übermenschlichkeit lachen müssen und können, wenn er nicht Furcht und Schrecken verbreitet hätte, was wohl auch beabsichtigt war, mindestens bereitwillig hingenommen wurde und auch wohl Schicksal aller Gemeindienste auf dieser Erde ist.

Es waren Menschen "wie du und ich", ich gehe so weit zu sagen, dass es bei und mit ihnen nicht so sehr anders zuging als bei uns. Warum sollte es auch? Was die Marxisten sich an Unmenschlichkeiten alles geleistet haben, begegnet uns auch in der Kirchengeschichte. Der alles entscheidende Unterschied ist, dass der Marxismus nach eigener Einsicht an seinem - verkehrten - Menschen- und Weltbild festhalten und deshalb scheitern muss, während Kirche und Christenheit vom Wesen und vom Auftrag her Pflicht und Fähigkeit zu Buße, Erneuerung und Änderung haben.

Ob nun die Gespräche mit den Funktionären leicht- oder schwerfielen, ob sie manchmal "Opfergänge" waren, die an die Grenze des menschlich Erträglichen gingen - hätte man sie verweigert oder auch nur vermieden, dann hätte man den verleugnet und gelästert, den wir unseren Herrn nennen und der den Weg des Kreuzes von uns auch in dieser seiner Nachfolge erwartet - das meine ich auch jetzt noch.

Gutwilligen Funktionären mag es bei allen diesen Gesprächen und Verhandlungen wohl tatsächlich um Frieden nach außen und um Harmonie nach innen gegangen sein. Wir wurden deshalb auch immer wieder zu Gesprächen eingeladen, wowohl schon in Malchin, Teterow, Waren, Röbel, Neubrandenburg (dort sogar mit Propst Grüber, dem ich klar widersprechen musste, als er praktisch als Anwalt der DDR auftrat) wie auch später in Schwerin, in Gadebusch, in Grevesmühlen. Da ich bei diesen Einladungen Einseitigkeit, die uns verpflichten könnte, vermeiden wollte, luden wir unsererseits die Schweriner Funktionäre einmal nach Rostock zur Besichtigung des Michaelshofes, unserer größten diakonischen Einrichtung der Behindertenbetreuung ein. Einladung und Bewirtung wurden angenommen, der Dienst im Michaelshof erschütterte die hartgesottenen Funktionäre und beeindruckte sie tief. Ob etwas hängen blieb? Ich meine: Ja, denn ich erinnere die Fahrt und die Gespräche während der Fahrt ganz anschaulich.

Aber: eine andere Erfahrung! Eine Auseinandersetzung mit Marxisten kann die Wahrheitsfrage nicht ausklammern. Aber in dem Augenblick, in dem man sie stellte, war es "aus". Die andere Seite brach ab, machte nicht weiter mit, und ich muss leider für mich das Verdienst oder die Schuld dafür in Anspruch nehmen, dass die ursprünglich aufwendig geplanten, vorbereiteten und begonnenen sogenannten "Schweriner Gespräche" fast in dem selben Augenblick platzten, aufhörten, in dem sie gestartet waren. Der Oberreferent für Kirchenfragen bei dem Rate des Bezirks und einer unserer Amtsbrüder, der später einer anderen Landeskirche in leitender Stellung diente, waren die wohlmeinenden Initiatoren.

Und die erste Zusammenkunft im repräsentativen Rahmen des besten Weinhauses der Stadt war von Referaten beider Seiten geprägt, die an gutem Willen nichts, an sachlicher Klarheit aber einiges zu wünschen übrig ließen, was mich veranlasste, bei grundsätzlicher Gesprächsbereitschaft dies festzustellen und sachliche Nüchternheit als unverzichtbar zu bezeichnen. Sehr konziliant verwies ich auf die "Ergänzungsbedürftigkeit" der sowjetischen Anthropologie. Aber der im Marxismus versierte Stadtrat roch sofort den Braten, und wie er von Anfang an schon skeptisch gewesen war, bezeichnete er die Fortsetzung der Gespräche als zwecklos. Auf weitere Gespräche wurde verzichtet. Dass unser geliebter Landesbischof mir am anderen Tage für meine Klarheitsinitiative dankte, war mir eine besondere Freude. Auf der anderen Seite verlor der Oberreferent für Kirchenfragen beim Rate des Bezirks seinen Posten und verschwand - jedenfalls für mich - in der Versenkung. Sein Nachfolger war ein nüchterner, sachlicher, besonnener Mann, der in seiner Stellung bis zur "Wende" verblieb.

Was überhaupt die Atmoshäre betrifft, so ist sie schwer zu beschreiben. Es gab das Folgende: Im Verkündigungsdienst war ich unterwegs und sah bei der Durchfahrt durch eine Ortschaft zwischen Stavenhagen und Waren vor einem Haus im Sonnenschein einen mir bekannten VPKA (Volkspolizeikreisamts)-Leiter sitzen. Da ich wegen eines Gänserudels ohnehin Schritt fahren musste, machte es mir nichts aus, rechts ran zu fahren, anzuhalten und diesem Mann fröhlich einen schönen, gesegneten Sonntag zu wünschen. Der konsternierte Mann wusste zunächst gar nicht, wie er reagieren sollte, war dann aber vor Begeisterung fast außer sich, rief Frau und Schwiegereltern (brave, fromme Leute, bei denen er zu Besuch war) heraus, und alle dankten stürmisch. Seitdem hatte ich im Kreis überall "freie Fahrt", und bei den häufigen Kontrollen hörte ich nur: "Herr Dr. Gasse, bitte fahren Sie weiter, gute Fahrt!"

Aber wenig später in Waren war die Atmosphäre ganz anders. Es war das Jahr 1961, in dem die Landwirtschaft zwangsweise vollständig kollektiviert wurde, und seitdem gab es selbständige Bauern nicht mehr. Ich fühlte mich verpflichtet, dem Vorsitzenden des Rates des Kreises Waren meine Sorgen vorzutragen, die ihren Grund und Gegenstand in der Verhaftung einiger Bauern hatten, die ihren Beitritt in die LPG standhaft und hartnäckig verweigert hatten. Herr Hasse empfing mich höflich, ja fast freundlich, bedauerte die "Inhaftierung" (sein eigener Ausdruck) und betonte, dass sie wegen gefährlicher Auswirkung der Weigerungen unvermeidlich gewesen seien. Der "Marxismus-Leninismus auf der Grundlage des historischen und dialektischen Materialismus" vertrete zwar ein humanistisches Anliegen und sei "allmächtig, weil er wahr sei", und obwohl das "bewiesen" sei, gebe es leider immer noch Leute, die - beeinflusst vom Westen - das nicht wahrhaben und sich den sich daraus ergebenden Konsequenzen des richtigen Handelns nicht öffnen und fügen wollten.

Das Gespräch wurde grundsätzlich. Immer wieder griff ich das Absurde seiner Behauptung "Das ist bewiesen" auf, aber er blieb dabei, räumte aber ein, dass menschliche Nöte und Probleme in der Durchführung leider begegneten, wertete dies aber als jetzt unvermeidbare Übergangsschwierigkeiten auf dem Weg zum guten Ziel, und fast mit eschatologischer Inbrunst schloss er: "Dann aber wird...!" Dass es aber einmal so kommen wird, dass der Mensch dem Menschen zum "Bruder" wird, das ist "bewiesen"! Dabei blieb er, wir konnten uns nicht einigen. Aber ein Verhafteter, den ich persönlich kannte, wurde sofort freigelassen, die anderen einige Tage später. Aber dieses "das ist bewiesen" ging mir noch lange nach und bestätigte mich in der Erkenntnis, dass der Kommunismus eine Art Religion, eine negative Parallele zum Evangelium, zum Christentum und deshalb zum Scheitern verurteilt ist, weil sein Welt- und (vor allem) sein Menschenbild der Wirklichkeit nicht standhalten. Manchmal musste man das immer wieder sagen, vor allem denen, die ihre humanistische Sendung ernstnahmen, und die gab es durchaus! Eins macht mir jetzt noch das Herz und die Gedanken schwer, nämlich die Situation, in der auf der einen Seite die Funktionäre steckten, die von ihrem humanistischen Sendungsauftrag erfüllt waren, es also in diesem Sinne "echt" gut meinten, auf der anderen Seite aber von einem seelen- und herzlosen System "instrumentalisiert" wurden, das zwar nicht wussten, zwischendurch aber ahnten, bzw. fühlten und irgendwie darunter litten. Marianne Hahn (s.u.) machte in einer Anwandlung von Offenheit auch einmal eine Bemerkung in dieser Richtung. Weil ich das zwar nicht häufig, aber doch immer wieder - sozusagen zwischen den Zeilen - herausgehört habe, was manche guten Funktionäre von sich gaben, möchte ich das mir Mögliche dafür tun, dass diese alten DDR-Funktionäre nicht diffamiert, sondern in geeigneter Weise menschlich "rehabilitiert", gewissermaßen "begnadigt" werden. Sie sind es wert! Dass sie und die vielen Bürger der neuen Bundesländer, die der DDR nachtrauern, Neuanfang und Hoffnung finden, darauf kommt einiges an. Und schließlich: Ist nicht Barmherzigkeit immer noch die erste Christenpflicht?

In diesem Zusammenhang bin ich den anständigen Funktionären noch einen besonderen Platz schuldig. Sowohl im Bezirk Neubrandenburg als auch später in Schwerin hatte ich wiederholt mit Funktionären zu tun, die meiner hohen Achtung würdig waren. Das Andenken an die oben schon genannte "Oberreferentin für Kirchenfragen beim Rat des Bezirks Neubrandenburg", Frau Marianne Hahn ("Henne", wie etwas respektlos meine lieben Amtsbrüder sagten) kann meinerseits durchaus in Ehren gehalten werden. Mein Malchiner Nachfolger Martin Lippold war dann auch von ihrer menschlichen Lauterkeit so angetan, dass er bei ihrem Tod tief bewegt an der sozialistischen Trauerfeier teilnahm. Allerdings: Nüchternheit ist auch geboten!

Als Frau Hahn und ich der Familie ihres Mannes, frommen Wolhyniendeutschen, bei Malchin begegneten, war die kirchliche Trauung der Kinder auch für Frau Hahn selbstverständlich. Aber Jahre später - ich war bereits in Schwerin und Frau Hahn besuchte im Auftrag ihres Rates die Tagung unserer Landessynode - beantwortete sie meine teilnahmsvolle Frage nach dem Ergehen dieser ihrer frommen Verwandten mit der Mitteilung, dass die Mutter kürzlich verstorben und "sozialistisch" begraben worden sei. "Eine kirchliche Trauerfeier konnten wir uns nicht erlauben", sagte sie etwas verlegen und achselzuckend. Die alte fromme Frau wird sich entsetzt im Sarg umgedreht haben, aber die Ideologie forderte je länger je mehr ihren Tribut.

Mit Respekt und Dank denke ich an den Vorsitzenden des Rates des Kreises Malchin, "Stellvertreter für Inneres", Herrn Schenk, der als in der Wolle gefärbter Marxist sein Amt antrat, mit dürren Worten uns Glaubensfreiheit nur "in kultischen Räumen" zuzubilligen bereit war, dem Atheisten aber jede Propaganda gestatten wollte, von Kirche und Christentum keine Ahnung hatte, dann aber - er war gewissenhaft und fleißig - durch Kontakte mit Pastoren und anderen Christen so zugänglich und freundlich wurde, das er allgemein Pastor Schenk genannt wurde. Allerdings musste er schließlich "gehen" und begründete das vertraulich mir gegenüber mit der Feststellung, dass über seine Amtsführung seine eigenen und die Vorstellungen des Bezirksbüros der SED, also seiner Partei, differierten. Ihn und seine wortgewandte freundliche Frau, die noch viel offener als er war, vergesse ich nicht.

Neben dem "Vorsitzenden des Rates des Bezirks Neubrandenburg" (das Land Mecklenburg gab es ja nicht mehr), dem wackeren alten Sozialdemokraten Jendretzky (auch er hatte eine sehr sympathische Frau), mit dem ich ab und zu konferieren musste, bzw. konnte und der mir für meinen Ifa F9 Benzingutscheine wie für Dienstwagen bewilligte, muss ich auf den Besten und Bedeutendsten von ihnen allen, auf Bernhard Quandt zu sprechen kommen. Zum Glück brauche ich nicht viel zu sagen, weil Günter Pilgrim das auf Seite 132 bereits getan hat. Da lesen wir:

"Beim Rundgang im Dom war der politisch mächtigste Mann aus Schwerin dabei, Bernhard Quandt, Mitglied des Politbüros, und wie man oft scherzhaft sagte: Der Großherzog von Schwerin. Er war ein Mann, der zuhören konnte, und ich denke gern an die Gespräche zurück, die wir anlässlich eines Domjubiläums hatten. Er genoss in Mecklenburg, aber auch darüber hinaus, eine ungewöhnliche Popularität, und wenn einer sich ungerecht behandelt fühlte oder eine gute Sache in der engen Bürokratie stecken blieb, dann hieß es im Lande, da musst du zu Bernhard Quandt gehen, der kann helfen. Das konnte er wirklich und das tat er auch, am Dom haben wir es erlebt."

Übrigens war die Dombesichtigung, von der Günter Pilgrim schreibt, das Ergebnis eines Gesprächs mit Bernhard Quandt, in dem ich ihn auf den besorgniserregenden Zustand der Bausubstanz des Domes aufmerksam gemacht und den Verfall des Domes als einen großen Schmerz für uns Christen und als eine noch größere Schande für Stadt, Staat, Partei bezeichnet hatte - von der Zerstörung des Stadtbildes mal ganz abgesehen. Bernhard Quandt hatte mir zugestimmt, und das Ergebnis war die Besichtigung, von der Pilgrim schreibt. (Ich sehe noch heute den 65jährigen Quandt wie ein Wiesel die Leitern im Innern des 120 m hohen Domturmes hinaufflitzen. Er sorgte dafür, dass endlich Kupferplatten aus dem Westen eingeführt werden konnten.)

Ich beschränke mich darauf, auszugsweise den Brief folgen zu lassen, den ich um Quandts willen an den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion CDU/CSU, Herrn Wolfgang Schäuble, geschrieben habe:

"Bernhard Quandt stammt aus Gielow, einem größeren Dorf im Osten Mecklenburgs, und da sein Vater im 1. Weltkrieg gefallen war und mein dortiger lieber Amtsbruder Fuhrmann bei der Weihe des Kriegerdenkmals die Gefallenen und ihre hinterbliebenen Waisen wegen ihrer Opfer glücklich pries, wurde der halbwüchsige Bernhard nachdenklich und landete schließlich beim Kommunismus, der alle Lebensfragen lösen zu können schien. Er machte dort Karriere, war im "Dritten Reich" 11 Jahre lang im Konzentrationslager, überstand sie dank eiserner Gesundheit und entkam auch nach dem Kriege und nach der Befreiung den Sowjets, die ihn zunächst verhaftet hatten. Sie gaben ihn wieder frei, und er wurde Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und dann jahrzehntelang 1. SED-Sekretär in Schwerin. Er war auch Mitglied des Zentralkomitees der SED und des Staatsrates der DDR.

Seit ich ihn 1952 im Hause seines Bruders in Gielow, mit dem ich in Friedhofsfragen zu verhandeln hatte, kennen gelernt hatte, verband uns ein gewisses Vertrauensverhältnis, das sowohl ihn wie auch mich veranlasste, schwierige, besonders menschliche Probleme dem anderen vorzutragen, und so haben wir miteinander gesprochen, besonders nachdem ich in Schwerin Oberkirchenrat geworden war.

Ich weiß, dass und wie sehr er sich bemüht hat, Böses zu verhindern, Härten zu mildern und den Menschen zu helfen, wo es nur ging, und wie sehr menschliche Not ihn bedrückt hat.

Mit dem letzten Landesbischof von Mecklenburg-Strelitz, D. Gerhard Tolzien, zuletzt 1945 segensreicher Pastor in Basedow, war er befreundet, mit Landesbischof D. Dr. Beste DD Tischgast bei mir zu Hause. Er hat nie den Kontakt zur Christenheit verloren, und noch vor kurzem hat ihn Landesbischof em. Dr. Rathke in Schwerin besucht, und ich war am 30.6.1996 bei ihm.

Die von der DDR ihm gewährte Ehrenrente "Kämpfer gegen den Faschismus" hat ihm das Bundessozialgericht wenigstens, nachdem sie ihm ganz entzogen war, teilweise wieder zugesprochen und in diesem Zusammenhang festgestellt, dass er sich der Verletzung der Menschenrechte nicht schuldig gemacht hat. Andere Instanzen haben leider gleichwohl die tatsächliche Gewährung der Rente verhindert."

Die Fürbitte für Bernhard Quandt ist eines der letzten Anliegen meines Lebens!

Ich kann aber den Quandt gewidmeten Abschnitt nicht abschließen, ohne so kurz wie möglich auf die Episode "Bredentin" geschildert zu haben, die seinerzeit großes Aufsehen erregte.

Der 25-Jahr-Feier der mecklenburgischen "Bodenreform" hatte für mich ein etwas peinliches Nachspiel. Bernhard Quandt veranstaltete sie dort, wo er - damals Landrat des Kreises Güstrow - sie zusammen mit Amtsbruder Siegert im damals verlassenen Gutsdorf Bredentin 1945 eröffnet hatte. Bei der Jubelfeier 1970 sollte wie vor 25 Jahren ein Vertreter der Kirche mitwirken. Die Wahl fiel auf mich. Der große Volksredner Quandt hielt den Hauptvortrag und pries den Segen, den die "Bodenreform" (die entschädigungslose Enteignung allen Grundbesitzes über 100 ha) für die besitzlosen Landleute gebracht hatte. Ich erbat in meiner kurzen Ansprache von Gott, dass die Erwartungen und Hoffnungen, die 25 Jahre vorher an dieser Stelle mein Amtsbruder Siegert ausgesprochen hatte, Erfüllung finden möchten - Siegerts Ansprache von 1945 hatten wir zum Glück in unseren Akten. In keiner LPG, in keinem Dorf überhaupt fehlte übrigens in DDR-Zeiten das Bild, das Quandt mit Ballonmütze und Siegert mit Pralenéhut beim Abstecken der Neubauern-Parzellen zeigte. Presse und Rundfunk berichteten am anderen Tag ausführlich über diese Großveranstaltung mit Tausenden von Teilnehmern, verdrehten aber meine Ansprache ins Gegenteil dessen, was ich gesagt hatte. Nicht eine Bitte, sondern Dankbarkeit und Freude hätte ich Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht.

Berichtigung und Korrektur waren nur innerkirchlich möglich, mein Ruf und Ansehen aber angeschlagen. Obwohl mein Verhältnis zu Bernhard Quandt litt, ändert das aber nichts daran, dass mein sozusagen letzter Wunsch seine menschliche Rehabilitierung ist. Er war immer ein aufrechter, ehrlicher, humaner Mensch. Meinen Amtsnachfolger Siegert, Sohn des oben erwähnten Pastors Siegert, habe ich ihm aber noch vorgestellt. Und Bernhard Quandt hat Ende der 70er Jahre dafür gesorgt, dass ich in die DDR besuchsweise einreisen durfte.

Um der Wahrheit willen möchte ich noch etwas anderes sagen: Was Günter Pilgrim auf den Seiten 221 und 222 über seine Berufung zum Akademieleiter schreibt:

"Am 18. Januar 1967 bat mich Oberkirchenrat Dr. Gasse zu einem Einzelgespräch. Ohne große Umstände kam er auf den Hauptpunkt: 'Der Oberkirchenrat plant, Sie zum Leiter der Evangelischen Akademie von Mecklenburg zu berufen.' Er erläuterte, was damit zusammenhing. Er bat mich: 'Bitte überlegen Sie sich das und teilen Sie mir Ihre Entscheidung mit.' Ich war ganz durcheinander. Akademie, gab es denn die auch in Mecklenburg? Ich hatte wenig davon gehört...

Kurz darauf berief mich der Oberkirchenrat zum Leiter der Evangelischen Akademie von Mecklenburg. Die Anfangsprobleme waren groß. Die Akademie bestand in Mecklenburg bereits 10 Jahre. Der Leiter war der damalige Rostocker Landessuperintendent Pflugk. Der befand sich kurz vor dem Ruhestand. Er gab das Akademieamt nicht gern ab. Es musste diplomatisch mit ihm verhandelt werden. Gasse konnte diplomatisch verhandeln, so diplomatisch, dass man mittendrin nicht wusste, was er wollte, aber zum Schluss brachte er die Sache auf den Punkt und seinen Plan voran. Er machte das konziliant und zielbewusst und äußerst zäh. Das größte Problem war die Ablehnung der staatlichen Stellen."

deutet nicht einmal an und lässt nicht ahnen, wie es damals zuging und was das Entscheidende war, nämlich er, Pilgrim, musste in eine Bresche springen und sich sozusagen "opfern" - man verzeihe den zweifellos dramatisierenden Ausdruck. Das gilt von seiner Bestellung zum Akademieleiter fast noch mehr als bei seiner Berufung an den Dom. Die kirchliche Akademiearbeit lag darnieder, und wenn man sagen würde, sie vegetierte dahin, dann wäre das noch höflich ausgedrückt. Und die Lage am Dom war verworren und zwiespältig, sehr schwierig und unglücklich, aber doch von starken Persönlichkeiten beeinflusst, die ihrerseits viel Positives aufzuweisen hatten, andererseits aber doch Wege wagten, die keine Aussicht hatten und denen gegenüber sich durchzusetzen und zu behaupten sehr schwer sein würde.

In beiden Fällen konnte für einen höchst notwendigen Neuanfang nur ein Mann in Betracht kommen, der 1. "Köpfchen" und noch etwas mehr aufzuweisen hatte - das war schlechterdings bei Pilgrim unbestritten -, er musste 2. "Herz" haben - das stand für mich, der ich Pilgrim wirklich kannte, fest, wurde aber von manchen, die ihn nur aus der Distanz kennen gelernt hatten, bezweifelt -, und er musste 3. - konkret fast das Wichtigste - über "harte Bandagen" verfügen, also hart im Nehmen und - notfalls - auch hart im Geben, also "eiskalt" sein können.

Günter Pilgrim, der Kopf, Herz und feste Hand hatte, setzte sich durch. Und der Erfolg gab ihm recht. Schließlich war es so, dass auch die, die zunächst gegen seine Berufung revoltiert hatten, ihn liebgewonnen und mit ihm durch dick und dünn gingen, und seine Predigten und Vorträge kamen an. Wie viel Kraft es aber gekostet hat, dass seine tapfere Frau und er bei alldem ihre fröhlichen Herzen behielten - wer kann das wissen?

Pilgrim trat nicht nur damit hervor, dass er die zeitgenössische Literatur kannte und in zahllosen Vorträgen popularisierte, er hielt auch mit anderen Wissenschaften Kontakt. So hatte er schon in seiner Boddiner Zeit Prof. Dr. Ewald Schildt, Direktor des Schweriner Museums für Ur- und Frühgeschichte und Herausgeber der ausgezeichneten Jahrbücher für Bodendenkmalspflege in Mecklenburg kennen gelernt, der in diesem Kerngebiet altslawischer Siedlungen Ausgrabungen veranstaltete. Für mich war es Glücksfall und Freudenquell, dass ich durch einen anderen Amtsbruder, Dr. Pinkpank in Behren-Lübchin, von den dortigen Ausgrabungen erfuhr und deren Leiter Schuldt kennen- und schätzen lernte. Ich weiß mich genau zu erinnern, wie schön (!) es war, wenn Prof. Schuldt die slawischen Burgwälle von Behren-Lübchin und auf der Insel im Teterower See und die großen Steingräber an der mittleren Recknitz zeigte, beschrieb, erklärte und dabei ganz im Zusammenhang mit dem heutigen Stand der historischen Wissenschaft überhaupt blieb. Da hätte es nicht passieren könnnen, dass einer seiner Studenten ganz naiv hätte fragen können, ob etwa Thietmar von Merseburg, der Geschichtsschreiber dieser Epoche, "katholisch" gewesen wäre. Ob Prof. Dr. Schuldt, den ich in herzlich-dankbarer Erinnerung habe, noch lebt? Dass er mir einmal sagte: "Mein Sohn wird konfirmiert!", vergesse ich nie.

Viele Jahre später konnte mein lieber Schwiegersohn Heino, der mich 1083 noch einmal durch den Malchiner Kirchenkreis fuhr, es gar nicht fassen, als in Behren-Lübchin Dr. Pinkpank und ich beim unerwarteten Wiedersehen Tränen vergossen. "Kirche ist doch wohl eine andere Welt!", sagte er etwas ratlos seiner Frau, meiner Tochter. Hatte er recht? Ist Kirche eine andere Welt? Wird sie es etwa? Manche Anzeichen sprechen dafür.

Die Volkskirche schwindet, zieht die Kirchengemeinde sich ins Ghetto zurück? Von allem anderen abgesehen, macht der Kommentar "Künstlich" in Nr.16/97 der Mecklenburgischen Kirchenzeitung, wenn man ihn recht zu lesen und zu werten versteht, das wahrscheinlich. Mit dürren Worten wird m.E. die Gliedschaft in der "Universitas" der Künste und er Wissenschaften, in der Kirche und Theologie sich durch die Jahrhunderte hindurch zugehörig wussten, praktisch aufgekündigt. Eine neue Epoche! Aber warum nicht? Hat nicht das Ghetto auch seine Verheißung (s. die Geschichte der Judenheit)? Von der Judenheit könnten wir lernen, dass wir vor Engstirnigkeit bewahrt und wenigstens in der Universitas der Verheißung verbleiben.

Jugend

Meinen letzten Kriegurlaub hatte ich im Oktober 1944. Am 1. Oktober 1949, dem Tag meiner Heimkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft, waren also fünf Jahre vergangen, und alles war anders geworden, aber doch irgendwie vertraut geblieben, und nichts war für den Neuanfang hilfreicher als die Herzlichkeit, mit der mich Frau, Kinder, Amtsbruder Propst Münster und viele Gemeindeglieder, besonders die jungen, schon am Bahnhof begrüßten. Vor allem die Oberschüler, die Abiturienten - nach allem, was gewesen war, skeptisch und wohl auch ratlos - erwarteten von dem Heimkehrer einiges an Wegweisung. Und sie riskierten viel, als sie sich zur "Jungen Gemeinde" hielten und mich zu den Bibelstunden, die ich im Winter in den abgelegenen Ortsteilen und in den Dörfern hielt, begleiteten und mitwirkten. Da diese Bibelstunden tatsächlich volksmissionarische Veranstaltungen waren, mussten diese Prachtmädchen und -jungen, die da mitmachten, mit Schulverweisung und Schlimmerem rechnen, wenn ihre Teilnahme rauskam. Es passierte, dass wir alle nachts mit unseren Rädern abseits hinter Bäumen standen, um nicht von Volkspolizisten gesehen zu werden. Hans Gottschalk, der dann auch Theologie studierte, ist mir unvergesslich, und es tut mir leid, dass ich die Namen der tapferen, unverwüstlichen Mädchen nicht mehr weiß; ohne sie wäre nichts gegangen!

| Hans Gottschalk wurde am 19.02.1935 in Elbing / Ostpreußen geboren.

Er wuchs in Grevesmühlen/Mecklenburg auf.

An seinem 18. Geburtstag wurde er als einer der ersten zehn in der DDR wegen Zugehörigkeit zur "Jungen Gemeinde" fünf Monate vor dem Abitur von der Oberschule verwiesen.

Hans Gottschalk studierte am Evangelisch-Lutherischen Missionshaus in Leipzig Theologie. Er gehörte zu der Fußballmannschaft der Theologischen Fakultät, die 1956 die Meisterschaft der Karl-Marx-Universität gewann.

Hans Gottschalk war Pfarrer in Petschow bei Rostock, in den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg, in Rätzlingen und zuletzt in Schönebeck. In Schönebeck war er 1989 bei den Demonstrationen vor der Wende maßgeblich beteiligt.

1998 ging er im Ruhestand und wohnte in Magdeburg-Randau.

Sein Hobby war das Schreiben.

Verstorben am 20.05.2007. Letzte Ruhestätte in Magdeburg-Randau.

|

|

|

Junge Gemeinde Grevesmühlen um 1950: in der oberen Reihe u.a.: Adolf Möller, Diakon Karl Fischer, Klaus Winter, Ivar Veit, Jürgen Ruszkowski, Stappenbeck, in der unteren Reihe u.a.: Maria Tessmann, Rotraud Meyer, Horst Nagler, Hans-Georg Schmeling |

Vergessen kann ich nicht, dass ich später als Oberkirchenrat zuständig für kirchliche Jugendarbeit, an einer Diskussion im Güstrower Dom teilnahm und dass dort Repräsentanten unserer kirchlichen Jugend auf meinen Einwand antworteten, in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen sei der Kommunismus dem westdeutschen Kapitalismus überlegen und vorzuziehen. Ob sie das heue anders sehen? Aber vielleicht hatten sie gar nicht ganz unrecht?!

Der kirchlichen Jugendarbeit - die Landesjugendpastoren Friedrich-Franz Wellingerhof und Wolfgang Schmidt standen bzw. stehen mir besonders nahe - galten seitens der Staatsorgane besonderes Misstrauen, Kontrolle, Behinderung, Verbote. Gleich zu Beginn kostete es viel Zeit, Kraft und Nerven, das wunderschön am Krakower See gelegene Pfarrgehöft Serrahn, das staatlicherseits "gesperrt" war, wenigstens eingeschränkt für kirchliche Nutzung wieder freizukämpfen. Zwar blieb das Tauziehen um Bibelrüstzeiten und anderes mehr eine mühselige Sache, und die brachte außerdem dem bösen Oberkirchenrat wegen seiner Machtlosigkeit auch noch Tadel seitens kirchlicher Gruppen ein. Diese Jugend war tapfer, scheute keine Auseinandersetzungen, hatte auch keine Angst vor "großen Tieren". In ihrer "Oase" traf sie einmal auch mit Berhard Quandt zusammen, was beiderseits gebührend gewürdigt wurde; das Foto habe ich noch und ist wie das von Eberhard Beyer ein wertvolles Erinnerungsstück.

Was wäre wohl aus Serrahn, aus dem "Haus der Kirche Siebrand Siegert" in Güstrow, was aus der kirchlichen Jugend bzw. Jungmännerarbeit überhaupt geworden, wenn nicht der großartige Eberhard Beyer und der ebenso großartige aber eigenwillige Hans Zinnow ihre Leiter, Betreuer, "Schutzengel", Initiatoren und Organisatoren gewesen wären!

Die Namen derer, deren Wirken das Überleben der kirchlichen Jugendarbeit zu danken ist, dürfen nicht vergessen werden. Außer Beyer und Zinnow nenne ich Krenz, Elisabeth Frahm, Gertrud Hartmann, der ich übrigens den ersten Courvoisier meines Lebens verdanke. Dass der "Alte" auf die Namen derer, die in seiner Vorstellung noch sehr lebendig sind, nicht kommen kann, jedenfalls nicht jetzt, möge man ihm verzeihen.

Volksmission

Die "Volksmission" und der "Gemeindeaufbau", ein weites Feld und eine komplexe, vielschichtige Aufgabe unserer Kirche, bei der es auf organisatorisches Geschick, volksmissionarische Rednerbegabung und geistlichen Tiefgang ankam, war bei Traugott Ohse, der dann anschließend als Landessuperintendent segensreichen Dienst tat, in den besten Händen. Er war überhaupt auf allen Gebieten untadelig und hatte selbstverständlich sowohl nach außen wie nach innen sehr viel zu tun. Er bleibt mein liebster Bruder in Christo und ist jetzt auch schon im Ruhestand.

Dass er Landessuperintendent wurde, sagte ich; als Landespastor folgte ihm Dr. Heinrich Rathke. Wir hätten keinen besseren haben können! Und als das Alter und die schlechte Gesundheit unseren unvergesslichen Landesbischof D. Beste in den Ruhestand zwangen, da kam für mich nur Heinrich Rathke als sein Nachfolger in Frage. Ich liebe ihn als "anuma pia et candida", als einen hochgebildeten Theologen und als einen "wachen" Kirchenpolitiker. Ein Herzenswunsch wurde mir erfüllt, als die Landessynode ihn wählte. Dass er nach zwölf Jahren sich nicht wiederwählen ließ und ins Pfarramt zurückging, ehrt ihn. Ich bedauere es sehr.

Besonders dankbar bin ich dafür, dass er sich der "Wolga-Deutschen", die Stalin während des Krieges nach Kasachstan hatte verschleppen lassen und mit deren einigen als Zwangsarbeitern ich während meiner Kriegsgefangenschaft bewegenden Kontakt hatte, annahm und heute noch annimmt. Und schließlich zu meiner dankbaren Freude hat er auch Bernhard Quandt besucht!

Unser derzeitiger Landesbischof wird es sich gefallen lassen müssen, wenn ich sage. dass ich mich über seine Wahl zu Bischof herzlich freue!

In den wenigen Fällen, in denen ich mit dem vielgelästerten Berliner Rechtsanwalt Vogel wegen Schicksal und Hinterlassenschaft republikfüchtiger Amtsbrüder zu verhandeln hatte, erwies sich dieser als ehrlicher Makler und zuverlässiger Helfer. Die schnelle Freilassung des Ehepaares M. und W.R. ist ihm zu danken. Die unsagbare Schwierigkeit seiner Funktion "zwischen allen Stühlen" zwang ihn gewiss zu mancherlei Jonglierungskunststücken, die jetzt von denen, die alles besser wissen, in Wirklichkeit aber keine Ahnung haben, verdammt werden. Ich aber lege hiermit ein gutes Wort für ihn ein!

Aber nun zurück zum Thema "Volksmission"! Anfang der 50er Jahre bemühten wir uns unter "Schirmherrschaft" des unvergesslichen OKR Maerker, die Gemeindeglieder in sog. diakonischen Rüstzeiten für aktive Mitarbeit willig und fähig zu machen. Das "stewardship" unserer amerikanischen Brüder war Leitbild und Ansporn. Unvergessen sei Max Herberg, erst Diakon, dann Pastor als unermüdlicher und unentbehrlicher Helfer! In Grevesmühlen erreichte ich ein sprunghaftes Ansteigen des Ertrages der Straßensammlungen für die Innere Mission dadurch, dass möglichst viele Sammler für möglichst viele kleine Bezirke zuständig und diese gebunden waren. Eine derartige und erfolgreiche Sammlerin war die attraktive Almut Sperling, die m.W. jetzt im Schweriner Augustenstift lebt und immer noch sehr attraktiv sein soll. Und meine siebenjährige Tochter Gretchen war vom Sammeleifer so gepackt, dass sie sich spontan eine Sammelbüchse schnappte, mit ihr auf dei Straße sauste und die Passanten mit den Worten anbettelte: "Ach bitte, geben Sie doch etwas für Inneres Mijon!" Sie hatte sogar Erfolg, leider hat ihr Eifer inzwischen nachgelassen. Vielleicht hat ihr Erfolg zu meiner mich sehr überraschenden Berufung zum Landessuperintendenten beigetragen. Jedenfalls habe ich im Malchiner Sprengel dann versucht, in Zusammenhang mit den Bemühungen um Gemeindeaufbau und "Besuchsdienst" neue Wege bei der Kirchensteuer zu gehen, die in der DDR nicht im geringsten irgend etwas mit dem zu tun hatte, was der normale Mensch unter Steuern versteht, sondern ein freiwilliger Beitrag war, zu dem niemand gezwungen werden konnte und sollte. Und aus der Erkenntnis heraus, dass passive Gemeindeglieder eher dann aktive und praktizierende Christen werden können, wenn sie Aufgaben und Verantwortung übernehmen, bemühte ich mich darum, dass die Gemeinden sich in kleine Bezirke so gliedern, dass für jeden Bezirk ein Helfer für die Kirchensteuer sich zuständig wusste, sowohl bei der Veranlagung beriet wie auch dann "kassierte".

Der Versuch hatte Erfolg, wurde auch in der Landessynode besprochen und gelobt, verlief sich aber doch im Laufe der Zeit.

Angesichts unserer schwindenden Zahlen kann er aber in noch nicht absehbarer Zukunft wieder höchst aktuell werden.

Frauen

Auch auf die Gefahr hin, dass es missverstanden wird, sage ich am Schluss meines Lebens, dass ich die Frauen immer geliebt habe. Dass gute Frauen mit den Jahren auch an Schönheit zunehmen, ist eine These, die ich seit Jahrzehnten fast mit Leidenschaft vertrete und an meiner eigenen, der Gattin unseres derzeitigen Landesbischofs, die heute den mecklenburgischen Kirchenkalender herausgibt, redigiert und gestaltet, der m.E. an künstlerischem Rang von Bild und Text und an sachlicher Substanz des Inhalts im deutschsprachigen Raum seinesgeleichen nicht hat, besonders aber an vielen Damen unseres "Abendfriedens" bestätigt finde - von meinen lieben verehrten Amtsschwestern einmal ganz zu schweigen.

In den Zeiten, Tagen, Augenblicken, in denen es unmittelbar um Sein oder Nichtsein, um Tod oder Leben ging, nicht nur im Krieg und im Kampf, sondern auch in anderen Zeiten der Not, etwa auch der Kriegsgefangenschaft, des Sterbens, erwiesen sich Frauen stärker als Männer. Und von daher halte ich schon seit Jahren eine Umkehrung unserer traditionellen Männerwelt auf allen, mindestens den meisten Gebieten des Lebens für überfällig und geboten.

Es wäre gewiss gut, wenn wir uns mehr und gründlicher als bisher darüber Gedanken machen würden, dass die großen deutschen Katastrophen dieses Jahrhunderts "Männer"-Katastrophen waren, in Wilhem II. zwar schon typisch, aber noch sehr maßvoll, dann aber von Adolf Hitler radikal-satanisch repräsentiert. Haben die deutschen Männer, haben wir aus dieser Tatsache Konsequenzen gezogen? Oder haben wir wenigstens das Problem , die Aufgabe, die darin gestellt ist, gesehen? Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Worte, die mir Graf Krockow in einem Brief schrieb, und die Hilfe und Weisung sind:

"Sie treffen in der Tat genau den Punkt, der mir wichtig war: davon exemplarisch zu erzählen, dass im Untergang einer Männer-Wahn-Welt die Frauen es waren, die schlicht und tapfer das Leben retteten. Zur Sache gehört leider, dass dieser offenkundige Tatbestand schon wenig später in den Jahren des Wiederaufbaus verdrängt und vergessen wurde. Um aber etwas Erfreuliches anzufügen: Obwohl doch das Buch viele für die Polen sehr bittere Geschichten enthält, ist die erste Übersetzung 1990 in Polen erschienen, und mehrere Neuausgaben sind seither gefolgt. Man hat dort verstanden und gewürdigt, dass das Buch nicht auf Abrechnung, sondern aufs verbindend Menschliche angelegt ist... Keine mir bekannte Rezension hat den Punkt hervorgehoben, auf den Sie mit Recht den Finger legen."

Für mich als Mann der Kirche ist ein zweites Gottesgeschenk ebenso kostbar, nämlich die Erfahrung, dass Frauen die biblischen Aussagen und Wahrheiten über Welt und Mensch im allgemeinen behutsamer und treffender als Männer interpretieren und vor allem lebens- und herzensnäher aktualisieren, als Männer das meistens tun. Schon deshalb ist Sorge um die Zukunft unserer Kirche nicht statthaft. Ich verweise auf meinen Osterartikel in der 'Mecklenburgischen Kirchenzeitung' von 1969, in dem ich auch für die "weißen Talare" eine Lanze breche (s. Günter Pilgrim, Seite 69).

Mecklenburgische Kirchenzeitung

Und damit bin ich bei dem, was mir besonders am Herzen liegt: der Mecklenburgischen Kirchenzeitung. 1969 habe ich in ihr schon darauf hingewiesen, dass nach dem Karfreitag die Männer wegliefen und Frauen ihnen die Auferstehung mitteilen und bezeugen mussten. Die MKZ war mir als Herausgeber sozusagen "unterstellt", und ab und zu machte ich von den mir damit gegebenen Befugnissen Gebrauch. So habe ich einmal den Abdruck eines Artikels verhindert, in dem der Verfasser - er ist heute noch im Amt und wird von mir hoch geschätzt - geschrieben hatte, dass die jungen Amtsbrüder ihre Ordinationsgelübde nicht ernstnehmen. Wenn unsere schlichtgläubigen Gemeindeglieder im offiziellen Organ ihrer Kirche das lesen, so meinte ich, können sie in ihrem Glauben irritiert werden. Der Aufsatz gehöre nicht in ein Gemeinde-, sondern als Gesprächsanregung in ein Blatt für Mitarbeiter. Eine mich tadelnde Frage in der Landessynode wegen dieses meines autoritären Eingriffs in die kirchliche Pressefreiheit konnte ich wohl überzeugend beantworten und unbeschädigt überstehen. So wie es damals zuging, war es manchmal fast erheiternd. Weniger gut war, dass der Chefredakteur und der Herausgeber nicht oft, aber doch ab und zu bei dem Leiter des Presseamtes der Regierung in Berlin, Herrn Blecha, dessen Frau übrigens nach dem Krieg eine Zeitlang Oberbürgermeisterin in Schwerin gewesen war (Die missglückte "Blecha-Burg" erinnert daran) antreten mussten. Ich erinnere noch das Erschrecken des Chefredakteurs bei den Frechheiten, die ich Herrn Blecha zu sagen nicht vermeiden konnte, die nicht böse gemeint, aber nötig waren. Es gab keine Zensur. Aber man sorgte durch "technische Pannen" oder durch Weigerung der Drucker dafür, dasss unerwünschte Artikel nicht erschienen. Blecha war übrigens einer von diesen gar nicht unsympathischen Typen, die ich in den Jahren sowjetischer Kriegsgefangenschaft erlebt habe, die zu gog. "Antifa"-Kursen eingezogen wurden und als völlig veränderte Menschen Monate später ins Lager zurückkehrten und alle Fragen des Lebens nur auf der Grundlage des "historischen und dialektischen Materialismus im Sinne des Marxismus-Leninismus" schlüssig, das heißt aber: stereotyp-schablonenhaft beantworteten und echte Gespräche unmöglich machten. Das waren Erlebnisse, die besonders schwer zu schaffen machten, wenn man sie mit guten Menschen erfuhr. Der derzeitige Chefredakteur, der einem neunzigjährigen abgängigen Greis nicht antwortet, ist diesem Greis trotzdem im ganzen eine Freude. Allerdings kann der "Alte" sich einer gewissen Sorge über den Weg unserer Kirche und den Kurs unserer Kirchenzeitung nicht erwehren: Führt er ins Ghetto? Nach wie vor gehört aber der

der MKZ meine ganze Liebe, und ich trage sie und ihre weiblichen und männliche Mitarbeiter in meinem Herzen.

Stolz bin ich darauf, dass wir in den 60er Jahren für die Leitung unseres landeskirchlichen Archivs (www.kirche-mv.de/Archi), einer wahren Schatzkammer an historischem Quellenmaterial, einen hochqualifizierten Archivrat gewinnen konnten, nämlich Erhard Piersig.

Weiterer Text folgt gelegentlich!

Getrostes Sterben

Unser verehrter Landesbischof schaute bei uns in Malchin ein. Wir freuten uns, ich musste aber nach einer Weile mich entschuldigen, weil ich nach X fahren wollte, um unseren dortigen schwerkrank darniederliegenden alten Amtsbruder A.B. zu besuchen. Als dann der Bischof sagte, da würde er gern mitkommen, war ich selbstverständlich gern einverstanden. Wir fuhren also nach dem 30 km entfernten X. Ich wusste, dass Bruder A.B. im Sterben lag. Wir trafen ihn bei voller Besinnung, und er freute sich sichtlich auch darüber, dass der Bischof, mit dem er bisher ein etwas gespaltenes Verhältnis gehabt hatte, dabei war. Dass ich kommen würde, das wusste er. Wir sprachen miteinander, und Bischof Beste und ich waren im Begriff, uns zu verabschieden, da - ich vergesse seine erschütternde Eindringlichkeit nie - richtete der Todkranke sich mühevoll und ächzend auf, lächelte dann zwar verhalten, aber doch irgendwie schelmisch und sprach klar und vernehmlich (Lukas 19,47): "Da ratschlagten sie, wie sie ihn umbrächten." Am anderen Morgen war er tot, und das fast etwas spitzbübische Lächeln, das um seine Lippen noch immer spielte, sehe ich noch heute klar und fast mit ergriffener Dankbarkeit; es sollte wohl sagen: Endlich kehre ich heim! Ich meine, es war ein frohes, getrostes Sterben.

Bruder A.B. war Glied einer in Mecklenburg angesehenen Familie, die dem Lande seit Generationen in Staat, Kirche und Wirtschaft wertvolle Dienste geleistet hatte. Er konnte mit Menschen gut umgehen. Besonders für die Frauen hatte er ein Faibel, hatte Humor und großes Redetalent. Mich mochte er und hatte mich schon vor dem Krieg in Grevesmühlen besucht. In den 20er Jahren hatte er in der Landespolitik eine Rolle gespielt, war Landtagsabgeordneter gewesen und hatte, wofür ich ihm besonders dankbar war, dafür gesorgt, dass dort, wo 1549 an der Sagsdorfer Brücke bei Sternberg die mecklenburgischen Stände kaiserlicher Drohung zum Trotz in ihrem Reformationsbeschluss standhaft und fest geblieben waren, ein Gedenkstein aufgestellt wurde, der heute noch steht. Im "Dritten Reich" hatten die Nazis ihn kaltgestellt. Er blieb immer ein fröhliches Gotteskind, und ich trauerte um ihn.

Als ich aus der Gefangenschaft heimkehrte, war ich 42 Jahre alt; 44jährig wurde ich Landessuperintendent in Malchin. Unser Landesbischof meinte etwas besorgt, dass ich mit den alten Propsten meines Sprengels es nicht ganz leicht haben würde. Aber mit den meisten, wenn auch nicht mit allen - einem musste ich aus Fürsorge und Dankbarkeit den "Ruhestand" nahe legen - kam ich gut zurecht. Als einer von ihnen, den ich sehr gern hatte, sterben wollte und ich ihn besuchte, bestand er darauf - das ging bei ihm nicht anders, jeder wusste es -, dass mir ein opulentes Frühstück serviert wurde und auch er selbst eines bekam. Er meinte, dass es mich freuen würde, wenn er, der Sterbende, mithalten würde. Und so frühstückten wir beide fröhlich im Angesicht des Todes und der Ewigkeit. Selten habe ich so bewegt und dankbar am Sarg eines Amtsbruders gestanden und gesprochen wie an seinem wenige Tage später.

Das folgende ist m.E. typisch für das brüderlich dichte Verhältnis, das die Atmosphäre zwischen uns bestimmte und weil es den alten Propst so auftreten lässt, wie er war. Ganz aufgebracht kam er einmal und berichtete zornbebend, bei der Besprechung der Schöpfungsgeschichte hätten seine Konfirmandinnen eingewandt, dass der Mensch vom Affen abstamme, und nun würde überall in der Gemeinde erzählt, er, der Propst habe erwidert: "Dann lasst euch auch vom Affen beficken!" "Herr Landessuperintendent, was soll ich machen!", war seine wütende, aber ratlose Frage. "Nichts!", war meine Antwort, "Weitermachen wie bisher!" Er war zunächst gar nicht zufrieden: "Das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen!", gab mir aber schließlich recht; die Sache war dann auch bald vergessen und hatte seinen Ruf und seine Stellung nicht im geringsten beeinträchtigt. Er war ganz Pfarrherr alten Stils, aber von großer Herzensgüte, untadelig, Musterbeispiel an wirtschaftlicher Tüchtigkeit in Haus, Hof, Stall und Landwirtschaft überhaupt und deshalb in allen Alltagsdingen ein unentbehrlicher Ratgeber seiner Gemeindeglieder, im übrigen auch in Predigt und Seelsorge unübertroffen.

Sein Sohn, Apothekenbesitzer, Mitglied der Landessynode, war republikflüchtig geworden, weil die Staatssicherheit ihn zu Berichten über die Synodaltagungen aufgefordert hatte.

Worüber in unserer Jugend die "Gebildeten" und in einem gewissen Sinne "Klugen" wohl leicht etwas mitleidig zum Lächeln neigten, wenn vom Gebet, vom Beten überhaupt gesprochen und zu ihm auch gebeten wurde, so ist inzwischen der menschliche Geist doch wohl in solche Tiefen vorgedrungen und hat solche Höhen erklommen, dass kein "Kluger" und wahrhaft "Gebildeter" skeptisch widersprechen wird, wenn ich feststelle, dass ernsthaftes Gebet nicht nur für den, dem es gilt und bei dem, an den es gerichtet wird, sondern auch bei dem Betenden selbst tröstende, helfende, heilende Kräfte freisetzt. Das erfuhr ich am Bett eines anderen sterbenden guten alten Bruders, den ich sehr liebte, weil er jahrzehntelang treu, geduldig, fleißig, liebevoll und sehr bescheiden seines Dienstes gewaltet hatte. Als ich neben ihm saß, klagte er mir sein Leid: Seine Frau und seine erwachsenen Kinder sollten ihn trösten, indem sie ihn einfach und schlicht belögen, ihm gegenüber nicht wahrhaben wollten, dass er stürbe. Im Widerspruch zur ärztlichen Diagnose bestünden sie ihm gegenüber unentwegt weiter auf dem bürgerlichen Allerweltstrost: Wird schon wieder werden, nur nicht aufgeben... und derartigem. "Und ich weiß doch, dass ich sterbe. Und ich bin bereit zu sterben. Ich freue mich auf den Himmel. Warum lügen sie und stören mich?" "Aus Liebe", sagte ich, "nur aus Liebe!" und dann kam es so, dass wir schließlich alle zusammen beteten und dankbar auseinandergehen konnten, weil Gottes Wahrheit über uns war. Dankbar standen wir dann auch am Sarg, und ich möchte wohl heute noch herzlich gern am Grab dieses treuen Mannes seiner gedenken.

Günter Pilgrim schreibt auf Seite 180 seines Buches, ich sei "wie durch ein Wunder" dem Tode im Krieg entronnen. Ganz abgesehen davon, dass ich des öfteren als "gefallen" galt (Brief eines Kameraden vom 15.4.1945 an meine Frau) - dieses Mal war das "Wunder", dem ich das Leben danke, "der gute Kamerad". Im März 1945 stand ich im Nahkampf wehr- und hilflos inmitten von Russen, die ihre Waffen auf mich richteten oder über mich schwangen. "Das Ende ist also da", dachte ich, war zwar nicht gerade froh, aber ebenso wenig erschrocken oder entsetzt, sondern irgendwie einverstanden und zufrieden, wofür es ja auch Gründe gab. Was in solch einer Situation Herz und Sinn an Gedanken und Erinnerungen in Bruchteilen von Sekunden in allen Einzelheiten erleben und verarbeiten können, habe ich damals durchgemacht! Und ist mir bis heute unfassbares Wunder. Ein Wunder war aber auch, dass die russischen Soldaten, deren einem ich klar ins gar nicht böse Auge sah, von meinen Kameraden getroffen umfielen und ich unversehrt blieb, meine Waffe wieder laden und mich wehren konnte. Erst hinterher erfuhr ich, was geschehen war. Oberwachtmeister Wittkowski hatte mit dem Ruf "Wir können unseren Leutnant nicht im Stich lassen!" einige Männer um sich geschart und mich "herausgeschossen". Aber er selbst und die anderen fielen dabei und starben für mich, und das ist es, was mir zeitlebens lang zu schaffen macht. "Sie hatten's ja nicht nötig!" - Wenige Tage später kam ich im mörderischen Nahkampf an die Seite eines Goslarer Jägers, und das war wohl die Rettung.

Wittkowski, ca. 35 Jahre alt, also mir etwa gleichaltrig, in der sozialistischen Jugendorganisation großgeworden, hasste die Nazis, lehnte entschieden den Kommunismus ab und ließ uns - Kirche, Christentum - anfangs nur insoweit gelten, als uns, was damals klar hervortrat, der Hass der Nazis galt. Nachdem er zunächst mir mit Vorbehalt und Skepsis begegnet war, waren wir uns in der schweren Zeit nähergekommen, hatten manches Gespräch auch über Glaubensfragen gehabt, und das "Freidenker"-Klischee seiner Jugend bzw. seines Elternhauses, das ihm in den Knochen steckte, schien sich zu lösen, und er vertraute mir vollständig, als er mit durchmachte, wie ich die Truppe führte, bei Tag und Nacht "mit Herzen Mund und Händen" - äußersten Notfalls auch mit einem kräftigen Tritt in den Hintern! - Seel- und Fürsorge praktizierte und ging schließlich mit mir durch dick und dünn. Ohne ihn hätte ich diese Zeit nicht durchstehen können!

Dass er in dem Augenblick, in dem er - für mich! - in den Tod ging, "den Himmel offen sah" (Apostelgeschichte 7), ist mir nicht nur zuversichtlich-tröstliche Hoffnung, sondern getroste Gewissheit. Aber genügt das? Ich meine, Gott will mehr.

In der Nacht hatte Wittkowski noch gesagt: "Wenn wir alle hopsgehen, sie müssen durchkommen!", und ich könnte mir vorstellen - und je länger es dauert, umso mehr klammere ich mich an diese Vorstellung - dass er im Augenblick seines Sterbens gedacht, "gebetet" hat: "Gott, du hast mit ihm noch was vor, lass ihn leben." Wie verpflichtend diese Vorstellung mir bis heute ist, kann ich mit Worten nicht sagen, aber sie war mir stets mahnende Gegenwart.

Weiterer Text folgt gelegentlich!

Republikflucht

Indem ich das sage, muss ich auf ein Thema eingehen, dass mich jahrzehntelang zwar nicht immer, aber doch immer wieder beschäftigte, mir Not machte und vielleicht mich schuldig werden ließ, und zwar so, dass auf alle Fälle ein Rest offen bleibt, nämlich die Republikflucht der Amtsbrüder in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren. Bei der Republikflucht handelt es sich um ein illegales Verlassen der Pfarre ohne unser Wissen, meist auch gegen unseren Willen. In wirklicher Notlage halfen wir sowohl gegenüber den Staatsorganen der DDR wie auch bei der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Eine wahrhaft bischhöfliche, geistlich eindrucksvolle Persönlichkeit war der Münchner Oberkirchenrat Schabert, m.W. baltischer Herkunft, von heiligem Geist erfüllter Bibelkommentator. Schabert kannte die "östliche" Welt aus leidvoller Erfahrung und versäumte keine Begegnung mit uns, ohne um Barmherzigkeit für unsere "republikflüchtigen" Amtsbrüder zu bitten, denen wir die "Rechte des geistlichen Standes" aberkannt hatten und die nunmehr ohne unsere Zustimmung im Westen nicht wieder ins Amt kommen konnten. Wenn ich Bruder Schabert vorhielt, dass jedes Weglaufen eines Amtsbruders die treuen Gemeindeglieder schmerze und enttäusche, die Glaubensfeinde dagegen mit hämischer Genugtuung erfülle, und von daher uns zu einer klaren Haltung verpflichte, erkannte er das an, machte aber fast beschwörend geltend, dass auch diesen Brüdern gegenüber Barmherzigkeit die erste Christenpflicht sei, und bat in diesem Sinne um sorgfältigste menschliche Prüfung jedes einzelnen Falles.

Heute frage ich mich, ob ich damals als Mitglied des Oberen Kirchengerichts nicht doch zu wenig die individuellen menschlichen und persönlichen Umstände gewürdigt habe. Aber andererseits: Womit die Republikflüchtigen ihr Weglaufen rechtfertigten, hätte im Grunde jeder für sich geltend machen können, der "blieb". Und so, wie die uns umgebenden Verhältnisse "urchristlicher" wurden, also neutestamentlichen Verhältnissen sich annäherten, so wurde unsere Glaubwürdigkeit im ganzen wie im einzelnen immer wichtiger.

Hart machte folgender Fall: Einer unserer Brüder (Typ, der "ankommt") hatte mit dem Prinzen von Hannover (Chef des Welfenhauses), dem er auf einem Kirchentag begegnet war, abgesprochen, dass er als Religionslehrer an die berühmte Schlossschule Salem berufen wurde, und trat diese Stelle auch an. Als der zuständige Oberkirchenrat seine kirchliche "Vokation" mit der Begründung verweigerte, der Amtsbruder habe die Rechte des geistlichen Standes verloren, gab es Krach. Wir blieben aber gegenüber diesem durch keine Notlage zu rechtfertigenden abgekarteten Spiel hart, und der Prinz bezeichnete uns in seinem Zorn als kommunistische Handlanger und Söldlinge. Wir mussten das auf uns nehmen, obwohl wir durchaus mit gemischten Gefühlen die staatliche Genugtuung registrierten, wenn wir Republikflucht mit Dienstentlassung ahndeten.

Das Problem belastet mich noch immer. Vor Gottes Thron werden wir Rechenschaft ablegen müssen.

Abschließend kann ich mich der Frage nicht erwehren, ob ich nicht versagt habe.

|